Homme et Biosphère

Publié le

Dernière modification le

DÉSIGNATION OFFICIELLE DE LA « RÉSERVE DE BIOSPHÈRE DU LAC DU BOURGET, ENTRE RHÔNE ET ALPES » PAR L’UNESCO (Septembre 2025)

1. UN ÉLAN COLLECTIF POUR PRÉSERVER UN CADRE DE VIE EXCEPTIONNEL

1.1. Grand Lac : un territoire unique au croisement des enjeux environnementaux,

sociaux et économiques

Le territoire de Grand Lac s’étend sur 28 communes, 34 834 hectares, avec, en son centre, le lac du Bourget, le plus grand lac naturel d’origine glaciaire de France. Il recèle une richesse de milieux naturels de premier plan : lac mais également marais, prairies, piémonts, forêts, falaises, espaces agricoles peuplés d’une faune et d’une flore exceptionnelles.

1.2. Pourquoi une candidature « Homme & Biosphère » aujourd’hui ?

« Nous souhaitons préserver l’équilibre entre le développement humain et notre formidable environnement ».

Grand Lac est l’un des territoires les plus dynamiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il compte aujourd’hui plus de 80 000 habitants, 9 500 entreprises, 28 000 emplois et 202 exploitations agricoles. Cette vitalité peut néanmoins engendrer des conséquences sur l’environnement et le cadre de vie que la Communauté d’Agglomération souhaite avant tout préserver.

Grand Lac souhaite devenir une Réserve de biosphère afin de protéger son environnement, tout en continuant à dynamiser son territoire de manière raisonnée, dans le respect des êtres vivants et des milieux naturels.

De plus, le territoire fait face à plusieurs enjeux :

- Le programme scientifique mondial « Man and Biosphere » c'est quoi ?

Ce programme porté par l’UNESCO depuis les années 70 a pour objet d’associer les préoccupations de protection de la nature et celles de développement des populations et économies locales.

Il établit dans le monde entier des territoires exemplaires, des “Réserves de biosphère”, dans lesquels des solutions sont développées pour trouver un équilibre entre la conservation de la diversité naturelle & le développement économique et social des populations.

Les Réserves de biosphère constituent un réseau international de 759 réserves dans le monde, dont 16 situées en France qui permet de partager de bonnes pratiques et de développer des projets en commun.

1.3. Une Réserve de biosphère, qu’est-ce que ça change ?

Les Réserves de biosphère sont des aires protégées contractuelles organisées en réseaux, dans lesquelles un engagement collectif à agir est formulé au travers d’un plan de gestion à 10 ans, contribuant aux objectifs de 3 types zones (cf. partie 2.2). Elles n’instaurent pas de réglementations environnementales supplémentaires à celles existantes, mais organisent les acteurs territoriaux pour aller vers :

- Le développement de la connaissance du plus grand nombre autour des enjeux de préservation de la biodiversité locale et ses connexions avec l’activité humaine.

- Le partage entre gestionnaires, chercheurs, entrepreneurs, élus, institutions, organismes de formations, associations, habitants, qui collaborent (à l’échelle locale, nationale et internationale) pour trouver des solutions locales aux problèmes d’environnement et de développement économique et social.

- L’adoption de pratiques plus durables pour les activités professionnelles et personnelles.

C’est également un véritable engagement collectif à agir pour l’avenir afin que chaque acteur soit impliqué et ait un rôle à jouer pour aller vers :

- Le développement de la connaissance du plus grand nombre autour des enjeux de préservation de la biodiversité locale et ses connexions avec l’activité humaine.

- Le partage entre gestionnaires, chercheurs, entrepreneurs, élus, institutions, organismes de formations, associations, habitants, qui collaborent pour trouver des solutions locales aux problèmes d’environnement et de développement économique et social.

- L’adoption de pratiques plus durables, tant dans les activités professionnelles que personnelles.

1.4. Une démarche partagée : concertation, co-construction et portage politique

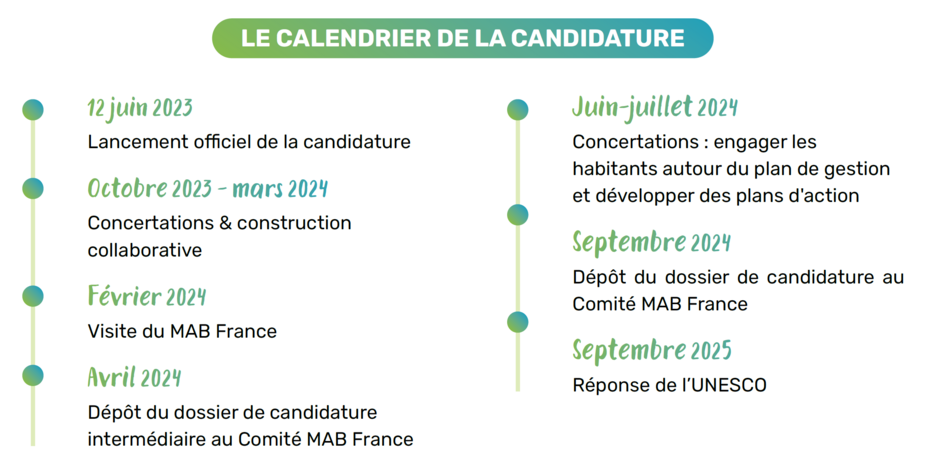

Le calendrier de la candidature :

Entre septembre 2022 et juillet 2024, la candidature a reposé sur une large concertation mobilisant près de 1 200 personnes :

- Une centaine de rencontres bilatérales avec les partenaires (associations, scientifiques, collectivités territoriales…).

- Présentation du programme aux habitants et partenaires en juin 2023.

- Concertations entre octobre 2023 et juillet 2024 : 14 rencontres habitants, 6 ateliers multi-acteurs, 2 ateliers avec les acteurs économiques, 16 interventions dans les écoles, collèges et lycées, enquêtes auprès des habitants et plusieurs rencontres avec les élus de l’agglomération.

Les contributions de tous ces acteurs ont permis de définir le périmètre de la Réserve de biosphère, ainsi que sa feuille de route à 10 ans.

2. LA RÉSERVE DE BIOSPHERE DU LAC DU BOURGET

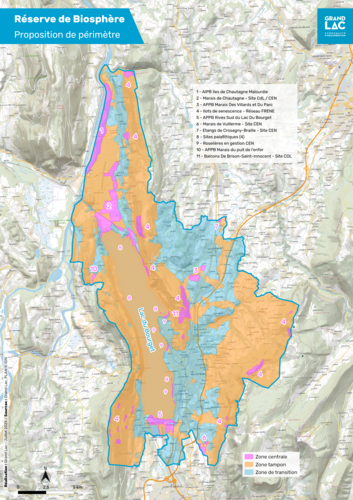

2.1. Un périmètre pertinent : celui de l’agglomération

Le projet de Réserve de biosphère « Lac du Bourget, entre Rhône et Alpes » repose sur un principe directeur : mettre en place une gouvernance efficace, capable d’activer plusieurs leviers de transformation pour concilier la préservation des milieux naturels et les activités humaines.

Le choix du périmètre de Grand Lac s’impose ainsi comme une évidence. En tant que Communauté d’Agglomération, Grand Lac dispose de compétences permettant d’agir de manière cohérente et intégrée : urbanisme, gestion des déchets, mobilité, tourisme, eau et milieux aquatiques... Cette échelle de gouvernance offre des marges de manoeuvre concrètes pour engager des actions structurantes et durables au service du territoire et de ses habitants.

2.2. Trois zones pour trois vocations complémentaires

La future Réserve de biosphère « Lac du Bourget, entre Rhône et Alpes » s’articule autour de trois types de zones, aux rôles complémentaires :

- Les aires centrales (5,8 % du territoire, soit 2 016 ha) sont dédiées à la conservationLes aires centrales (5,8 % du territoire, soit 2 016 ha) sont dédiées à la conservation stricte des paysages, écosystèmes, espèces et sont protégées par de la réglementation « forte ». Elles regroupent les milieux les plus remarquables : le sud du lac et ses vastes zones humides, les massifs de roselières, les sites palafittiques classés à l’UNESCO, ainsi que plusieurs massifs forestiers en libre évolution et marais emblématiques (Chautagne, Vuillerme, Crosagny-Braille…). Ces espaces constituent les « coeurs de biodiversité » du territoire.

- Les zones tampons (63,8 %, soit 22 174 ha) visent à renforcer la recherche, le suivi, la formation et l’éducation scientifique. Elles assurent une protection « contractuelle (ex : Natura 2000, Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique…). Elles permettent des activités compatibles avec la conservation des milieux naturels : agriculture extensive, loisirs doux, actions pédagogiques ou gestion durable des forêts. Elles comprennent l’ensemble du lac (hors roselières), de vastes massifs forestiers, des marais et sites naturels gérés (Natura 2000, Espaces Naturels Sensibles, Conservatoire d’Espaces Naturels de Savoie…), mais aussi certaines prairies agricoles et sites patrimoniaux comme l’abbaye d’Hautecombe.

- L’aire de transition (31,8 %, soit 11 085 ha) accueille la majorité de la population (près de 66 500 habitants), les activités économiques et l’université. C’est dans cette zone que se concentrent les actions de sensibilisation, d’éducation au développement durable et d’accompagnement des acteurs vers des pratiques responsables.stricte des paysages, écosystèmes, espèces et sont protégées par de la réglementation « forte ». Elles regroupent les milieux les plus remarquables : le sud du lac et ses vastes zones humides, les massifs de roselières, les sites palafittiques classés à l’UNESCO, ainsi que plusieurs massifs forestiers en libre évolution et marais emblématiques (Chautagne, Vuillerme, Crosagny-Braille…). Ces espaces constituent les « coeurs de biodiversité » du territoire.

2.3. Le plan de gestion : une feuille de route à 10 ans

Fruit de la concertation, le plan de gestion constitue la véritable colonne vertébrale de la Réserve de biosphère et assure la cohérence des politiques locales, tout en formulant une vision commune à long terme. En effet, il s’appuie aussi sur les documents stratégiques existants sur le territoire (Plan Climat Air Energie, SCOT, Charte forestière, Charte du Parc Naturel Régional du Massif des Bauges, plans de gestion du Conservatoire d’Espaces Naturels et du Conservatoire du Littoral…).

Il s’organise autour de six axes stratégiques :

- Préserver et restaurer les milieux naturels, du lac aux montagnes, marais et coteaux.

- Faire du territoire une destination de loisirs écoresponsables.

- Aménager avec sobriété les espaces pour renforcer la résilience.

- Soutenir l’économie locale et accompagner sa transition.

- Accompagner au changement par l’éducation au développement durable.

- S’appuyer sur la science et la prospective pour éclairer les décisions.

Chaque axe comprend plusieurs objectifs et actions. Les objectifs à atteindre à court terme ont été priorisés par les acteurs, par exemple : mieux gérer la ressource en eau, promouvoir les mobilités douces, favoriser les circuits alimentaires de proximité ou encourager une consommation plus responsable.

Au-delà d’un document technique, le plan de gestion se veut un outil partagé : il guidera l’action de l’ensemble des partenaires sur les dix prochaines années, tout en servant de référence pour évaluer les résultats obtenus. Sa réussite repose sur une large appropriation, notamment par les agents et élus de Grand Lac, afin qu’il soit vécu comme un projet collectif et non comme un simple plan institutionnel.

3. UN TERRITOIRE DÉJÀ EN ACTION

3.1. Reconnecter les jeunes au vivant via le projet « Fauna Flora 30x30 »

Dans le cadre de sa candidature et en partenariat avec l’Education Nationale, Grand Lac mène une initiative exemplaire avec le projet « Fauna Flora 30x30 ». Lancé en 2023, l’objectif est de permettre à chaque enfant de reconnaître 30 espèces animales et 30 espèces végétales locales avant l’entrée au collège. L’enjeu : éveiller la curiosité des jeunes pour la nature et instaurer un changement durable dans leur relation avec l’environnement. Depuis 2023, 641 élèves répartis dans 26 classes au sein de 11 communes ont participé au projet. Et pour l’année scolaire 2025-2026, ce sont environ 550 élèves dans 24 classes et 6 nouvelles communes qui rejoignent le projet !

Fauna Flora 30x30 combine différentes modalités pédagogiques : sorties sur le terrain en mobilités douces, observations scientifiques, ateliers sensoriels et artistiques, et moments de réflexion en classe. Encadrés par leurs enseignants et des animateurs nature, les élèves participent à de multiples activités : enquêtes biodiversité, observations de mares, herbiers et sculptures en argile, découverte de forêts humides, de plantes et de leurs usages…

Chaque projet a permis aux enfants de vivre une expérience sensorielle, scientifique et créative. À l’issue de l’année, chaque élève reçoit un diplôme officiel, signé par l’Inspection de l’Éducation nationale et le président de Grand Lac, pour saluer leur engagement.

3.2. Clim’action : une Quinzaine pour le Climat, un élan commun pour l’avenir du

territoire

Engagée depuis 2020 dans un plan climat volontariste, Grand Lac veut non seulement partager les actions menées au quotidien par ses services en faveur de la transition écologique et de l’économie des ressources, mais aussi fédérer les initiatives déjà en place un peu partout sur le territoire, qui contribuent à un impact positif sur notre environnement. Clim’action est un événement organisé durant le mois de novembre autour d’un objectif fort : mettre en mouvement entreprises, collectivités et habitants pour répondre ensemble aux défis écologiques immédiats du changement climatique, de la préservation de la biodiversité et de la gestion de l’eau. Ce rendez-vous de l’automne propose une programmation variée (conférences, ateliers, visites de chantiers, contes, fresques du climat…) pour mieux comprendre les enjeux climatiques et agir concrètement. Cette année, Clim’Action aura lieu du 10 au 23 novembre 2025. Plus d'infos ici !

4. ET MAINTENANT ?

4.1. Lancement d’une action phare de la Réserve de biosphère : les Atlas de biodiversité

Une gestion durable du territoire est déterminante pour pallier l’érosion de la biodiversité, mais cela implique en premier lieu de bien le connaître. L’Atlas de biodiversité communale ou intercommunale permet de mener un diagnostic à la fois stratégique et aussi exhaustif que possible de la biodiversité et des enjeux liés à son érosion à l’échelle d’un territoire.

Ce programme a été créé en 2010, soutenu par l’Office Français de la Biodiversité depuis 2017 au travers d’un appel à projet annuel, au service de la Stratégie Nationale pour la Biodiversité. Grand Lac et ses partenaires ont été retenus par l’OFB pour lancer ces atlas à l’échelle de la Réserve de biosphère sur la période 2025-2028. La conduite de ces atlas permettra en effet de contribuer à la réalisation d’un certain nombre d’actions figurant dans le plan de gestion, notamment :

- Mettre en oeuvre un plan d’action pour préserver le corridor écologique Bauges-Epine (Alpes-Jura)

- Expérimenter et déployer des plans de gestion collectifs, publics/privés à l’échelle de massifs forestiers cohérents

- Compléter la connaissance par des inventaires des taxons prioritaires et/ou peu connus (ex : invertébrés aquatiques, coléoptères aquatiques, fonge, faune du sol…)

- Structurer une trame noire à l’échelle de la Réserve de biosphère

- Diversifier les manifestations culturelles et favoriser le lien avec les thématiques environnementales

Cet Atlas de biodiversité communale comportera également un volet innovant visant au rapprochement homme-nature : recueil des savoirs locaux, concours photo, appel à création littéraire…

4.2. Le programme « Homme et Biosphère », cap des politiques publiques locales

La désignation au titre de Réserve de biosphère implique la prise en compte de ses objectifs dans les politiques publiques locales mises en oeuvre à l’avenir. Cette volonté intrinsèque de

« préserver le cadre de vie en favorisant un équilibre Homme-Nature » est un cap qu’il faudra tenir tout au long de la période de désignation.

Qu’il s’agisse des politiques en lien avec le tourisme, les mobilités ou encore l’urbanisme, l’esprit « Homme et Biosphère » devra se refléter dans les orientations et les projets portés. À titre d’exemple, les données récoltées dans le cadre de l’Atlas de biodiversité permettront d’alimenter certaines prescriptions d’urbanisme pour le prochain Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) afin de préserver la faune, la flore et les corridors écologiques. L’enjeu est de systématiser la prise en compte de l’impact sur le vivant dans tout projet développé à l’avenir.

4.3. Le programme 2025-2026

À la suite de la désignation, plusieurs actions seront lancées au cours de l’année 2025/2026 :

- Une journée dédiée à la Réserve de biosphère avec les agents et les partenaires en décembre 2024

- La poursuite du projet Fauna Flora 30x30

- L’instauration du Comité scientifique de la Réserve de biosphère début 2026

- Le lancement des Atlas de biodiversité à partir de 2026

- Un évènement « grand public » au printemps 2026